友人が「ランドセル男」になって戻ってきた

【わにわにinterviewウラカタ伝⑨】

赤いランドセルの中年男に聞く【1/3】

インタビュー・文=朝山実

写真撮影 © 山本倫子

50をすぎ、お腹の出っ張りが気になりはじめた奥野安彦さんが、真っ赤なランドセルを背負い、テレビに映ることになったのは第一にコストを切り詰めたかったからだ。

日本の観光地を紹介するタイのCS番組「DAISUKI JAPAN」は、奥野さんが設立したタイの現地法人で制作している。「ランドセルおじさん」が知名度を高めるとともに制作本数を重ね、百回に到達しようとしている。

一回の放映は約30分。北は札幌、知床から南は熊本、都内の豪徳寺、二子玉川と行き先は様々。観光地での寺院や土地の人たちへの質問はありふれたものながら、タイ人のスタッフを引き連れた奥野さんは彼らと同化して「日系二世」っぽく見えたりもする。一瞬、日本語でいいの? と奥野さんを見る素朴な日本人たちの眼。ビミョーな間合い。説明する側の微かな戸惑いとリアクションが面白い、アジアンテイストの旅番組だ。

奥野さんがリポーター役をはじめたのは、まずタレントのギャラが節約できる。撮影のカメラマンは社員スタッフをあて、アシスタントの女性も「やってみない」と社内で志願者を募った。バラエティー的な番組制作に関しては新参ものではあったが、自主制作映画ノリ、タイ国内の競合他社と比べ「低価格」と「小回りのよさ」を売りにしてきた。

「もちろん恥ずかしさは、ありましたよ」

帽子にハデな眼鏡。腹巻に蝶ネクタイ……。いまどき日本国内では目にすることはいまや稀な、いかにも洋行帰りのおじさんファッション。加えてダメ押しが、「新一年生」が背負う、ぴかぴかのランドセルだ。

「DAISUKI JAPAN」www.youtube.com

奥野さんいわく、当時は恥ずかしいなど言っている場合じゃなかった。

タイ移住を決めて以来、ずっと綱渡りを続けてきた会社経営。一家四人ばかりか、従業員の生活がかかっていた。「たいへんだったんですから」と語りながらも、まったく大変さが伝わってこない。口調は飄々としている。

「そもそもタイに移住することを決めたのも、一大決心というよりも、まあ、言えば成り行きでしたからね」

奥野さんが、タイ北部の都市チェンマイに家族で移住したのは、2004年10月に遡る。報道系カメラマンとして「週刊プレイボーイ」など硬派企画のグラビアで活躍、10冊を超える写真集や共著の単行本を出してきた。それらのキャリアを一度ぜんぶ捨てるかたちで、新天地を目指した。

「いまのこのランドセルは二代目で、値段は一万円少々。番組のランドマークみたいなものですから、ちょっとフンパツしました(笑)。

中は、カラじゃないですよ。ほら。ちゃんとスケジュールノートとか、仕事に必要な道具を入れ、バッグとして使っています。背負ってみたらランドセルって、意外と機能的に作られていて便利なんですよね」

ランドセルを背負ったことでの利点は、注目度のアップ。一度会った人には100㌫「あのオクノさん」と記憶してもらえるようになったことだ。取材慣れした観光地では、顔を覚えてもらっていれば次回の取材交渉が円滑になるし、取材時の気持ちの負担も軽減されたという。

「一般のおばさんとかからも、気さくに声をかけられる機会も増えましたね」

奥野さんが生まれ育ったのは、大阪市内でも工場が立ち並ぶ、大阪市西区の下町だ。

元来物怖じしない気質というか、これまでワタシは百人近いカメラマンと接してきたが、彼ほどラテンな男に出会ったことはない。芸術肌であれ、報道系であれ、カメラマンには口数の少ないひとが多い。対して奥野さんは、初対面のひとにもどんどん声をかけていく。

ワタシが奥野さんと仕事を共にするようになったのは30年くらい前になる。いまは大御所になった小説家たちへのインタビューや、劇画の世界から映画監督へと転身して間もない石井隆監督の『ヌードの夜』『GONIN』のロケ取材で、彼に撮影を頼むことが多かった。

人と関わるのが苦手なワタシとは対極的な奥野さんは、バシバシ撮るわけでもなく、撮影準備の待機中いつの間にか、むすっとした録音のチーフや助監督さんの横に立っては立ち話をし、進行具合などをさりげなく聞きだ報告してくれていた。インタビュー中は傍らでニコニコ耳を傾けている。ありがたく変わった男だ。

☝「DAISUKI JAPAN」のロケで埼玉県飯能市の彫刻家の工房を訪れた

「移住を決めたのは、10年後に自分の居場所はもうないだろう。予感というよりも、はっきり将来が見えていた。だったら、どうなるかわからないけれど、新しい物語にかけてみようと思ったんです」

知り合った当時、奥野さんは「週刊プレイボーイ」「アサヒグラフ」などの雑誌媒体を中心に仕事をしていた。すでに若手写真家として実績を積み、阪神・淡路大震災の被災者を何年にもわたって撮り続け、まだメディアで話題にもならない頃からパラリンピックの選手を追いかけ、自分で出版社に売り込み、地味ながら写真集を出していた。

「迷いといえばバブル崩壊後ですよね」

景気の悪化はグラフ誌や写真雑誌を直撃。主戦場としていた雑誌の休刊が相次いだ。発表する場が激減するとともに、ギャラは減少、取材経費も抑えられるようになった。先行きの不安が、国の外へと彼の気持ちを動かしていった。

2017年5月、奥野さんから「DAISUKI JAPAN」のロケでスタッフをともない埼玉県飯能市を訪ねるという連絡があったので、その仕事振りを覗きにいった。タイに移住する以前から家族ぐるみのつきあいをしているという、埼玉県飯能市の友人のご夫婦がこんなことを言っていた。

「こっちは田舎でしょう。空いているスペースがあるようなら、しばらく預かってもえないかと行李のような大きな箱を何箱を置いていった。

写真の仕事道具だったようで、タイに行って、まだこれからどうなるかわからないからって。戻ってくることも考えていたのか。でも、しばらくが、いつの間にか何年にもなって、『奥野さん。あれ、どうするの?』と聞いたら、すみません取りに行きますって(笑)」

そういえば、奥野さんがタイに行く直前のことだった。写真の紙焼きが詰まった箱を「これ、アサヤマさんにあげます。自分がもっていてもしょうがないから」と渡され、「イッセーさんの写真はネガも含めてぜんぶ事務所のほうにプレゼントしました」と言った。

取材相手といくら親しくなっても原稿を書き終えたら連絡もとらなくなる。そんなワタシにとって例外だったのは石井隆監督と、ひとり芝居のイッセー尾形さんたちだった。

とくに尾形さんは、当時は「極度のインタビュー嫌い」といわれ、FAXの一問一答で応じるなどしていたほど。ライターになって間もない頃のワタシがイッセー尾形さんたちのスタッフの一員と間違われるほどに行動をともにするようなったのは、あまりにワタシが記者らしくなかったからだった。

ぼそぼそと聞き取れないくらいの小声で、ここぞという場面ですら前に踏み出せず、隅っこで様子を眺めている。ダメダメなライターだった。これなら害もなく、ひきこもりの俳優の話相手にいいんじゃないかと事務所の女社長さんが判断したらしい。

ライターになる前から惹かれていた「イッセーさんをルポしたい」という要望を許されてからは、ツアーの舞台を含めた事務所のひとたちの日常の撮影を、奥野さんに依頼した。その後彼がタイに行く直前まで、20年近く継続した仕事だった。

奥野さんが撮った写真でいまでも記憶に鮮明なのは、演出家の森田雄三さんと尾形さんとを舞台にあげて撮った、背中の写真だ。一年近く彼らを追いかけた、最後の決めカットとなるものだった。

「またつまんないこと考えて」と片足歩きの杖を手にした演出家から鼻先で一笑されはしたが、彼らがたがいの関係を解消したいまあらためて振り返ってみると印象深く貴重な写真だと思っている。

そうした写真のネガも含め「全部渡してきた」と聞いたとき、奥野さんなりに退路を断ったんだなと思った。

現在タイで奥野さんが仕事の中心においている「DAISUKI JAPAN」は、もともと北海道札幌の地域起こし事業への参画から始まったものだった。バックアップしれくれていたスポンサーの交替とともにマイナーチェンジを重ね、北海道から日本全国へと枠組みを拡大。ワンクール(半年契約)で打ち切りとなることの多いタイのテレビ事情の中では、格段の息の長さを保っている。カメラメーカーの「オリンパス」がメインスポンサーについたのは昨年からだ。

「タイが自動車産業を中心に、日本の高度成長期のような急成長を遂げるとともに、近年日本に行くタイ人が増えてきている。多くはパックツアーです。

タイ政府が2012年にビザ発給の緩和に踏み切ったのが追い風となり、富裕層のタイ人たちは、東京はもちろん北海道や東北にも繰り出すようになった。とくにタイは雪が降らないですから、意外と東北は人気スポットなんですよね」

日本の観光振興とタイのジャバン・ブームを結び付けようというのが、奥野さんの狙い。企画が持ち上がったとき、旅番組など作ったことはなかったが、これまでタイの現地法人向けの社員教育ビデオなどを制作してきた経験で押し切れると考えた。

「こないだ読んだひとの本に、『理由なき自信をもって進め』みたいなことを書いてあったんですよ。マーケティングとかそういうことに頼らず、直感を大事にしていかないと新しいものは生まれてこない、ということだと理解したんですけど。そうか、タイに行くと決めたときも直感だし。俺って、ずっとそうなんだなぁと思った」

帰国中、渋谷の中華料理店でランチをともにしながら、自身の言葉に納得したように奥野さんは体を揺らして笑い、「でも、そういう直感もぜんぶ後付ですけどね」と言い添えた。日にやけ、すっかりタイに溶け込んだ移住者の顔になってきた。

しかし、20年以上ものキャリアをゼロにして異国に移住することに決めたとき、彼は何を考えていたのか。不安はなかったのか。

👇奥野安彦さんの写真集から

『ウブントゥ(UBUBTU) 南アフリカに生きる』(1994年 第三書館)

『ガジュマルの木の下で 26人の子どもとミワ母さん』(2002年 名取美和との共著・岩波書店)

『チョルムニ 韓国の若者たち』(1988年 戸田郁子と共著・早川書房)

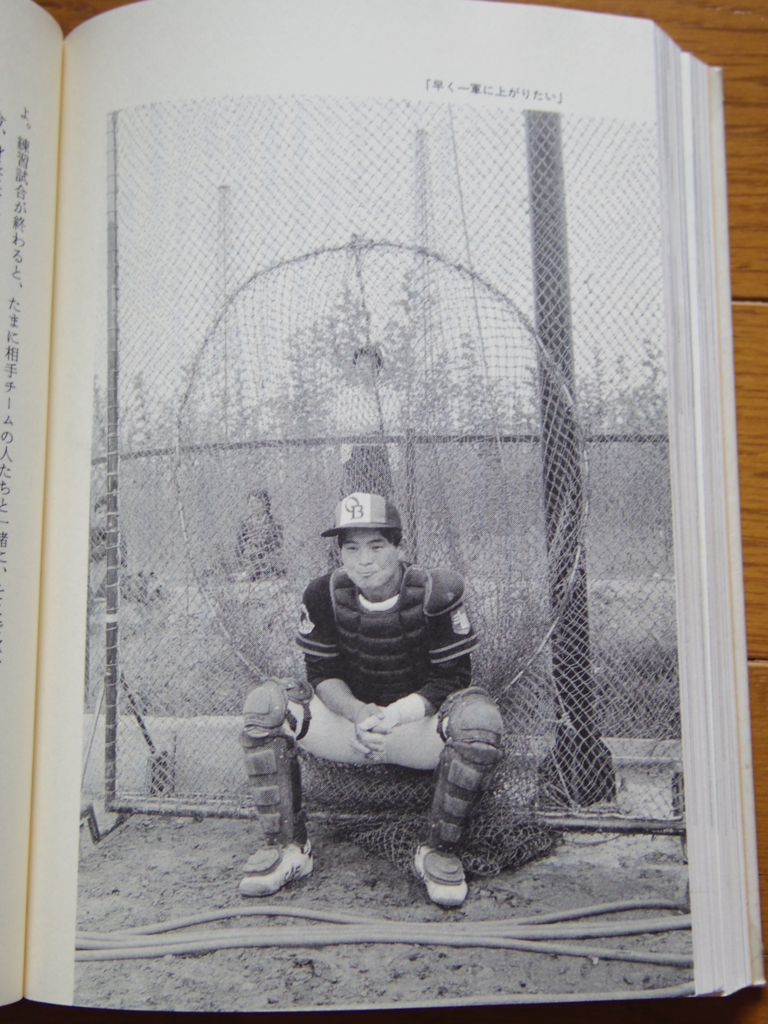

奥野さんが韓国の若者たちを撮った写真の中でも、腰掛けている捕手の一枚が好きだ。

本では「プロ野球二軍選手」として紹介されている。当時20歳。「将来は四番打者と嘱望されている」とある。自信満々の笑顔、とかではない。なんて言いながらシャッターを切ったのか。その後の彼が、どんな活躍を遂げたのか。あるいは、なせなかったか。年齢的に現役は退いているだろうが、いまも野球に関わっているのか。

ネットなどで調べればすぐにでもわかってしまうことだろうが、「僕、いつもボケーっとしてるし、いい所なんて何もないみたいです。(中略)だけど、野球をやってて、本当によかったと思ってます」とインタビューに答える、背番号46。取材を受けたあとの、ぼくとつな彼の長い日々をよく想像する。見知らぬ被写体のその後がわたしは気にかかる。

親がエイズ患者だったために孤児となった子供たちを預かるタイの施設。奥野さんが、そこで生活する子供たちを撮った写真。傍らで、瞬時に撮ったのだろう、子どもたちの表情がいい。まだアパルトヘイト政権時代の南アフリカに何か月も滞在して撮った写真。中でも強く印象に残っているのは、黒人児童の受け入れに積極的な公立の小学校でのほほえましい写真の隣の頁に、「黒人と白人の分離を主張する演劇に見いる少女。オラニア村」とキャプションのある一枚。オラニアは、当時白人だけが暮らす入植者の村である。子供は、生まれる場所は選べない。

奥野さんの写真を眺めていると、会ったことのない人たちばかりだけど、お元気ですか? と声をかけたくなる。普段あいさつが異常に苦手なボクだけど。

www.norththai.jp つづく☞「日本に帰りたいよ」と娘には泣かれましたけど。 - 「ウラカタ伝」